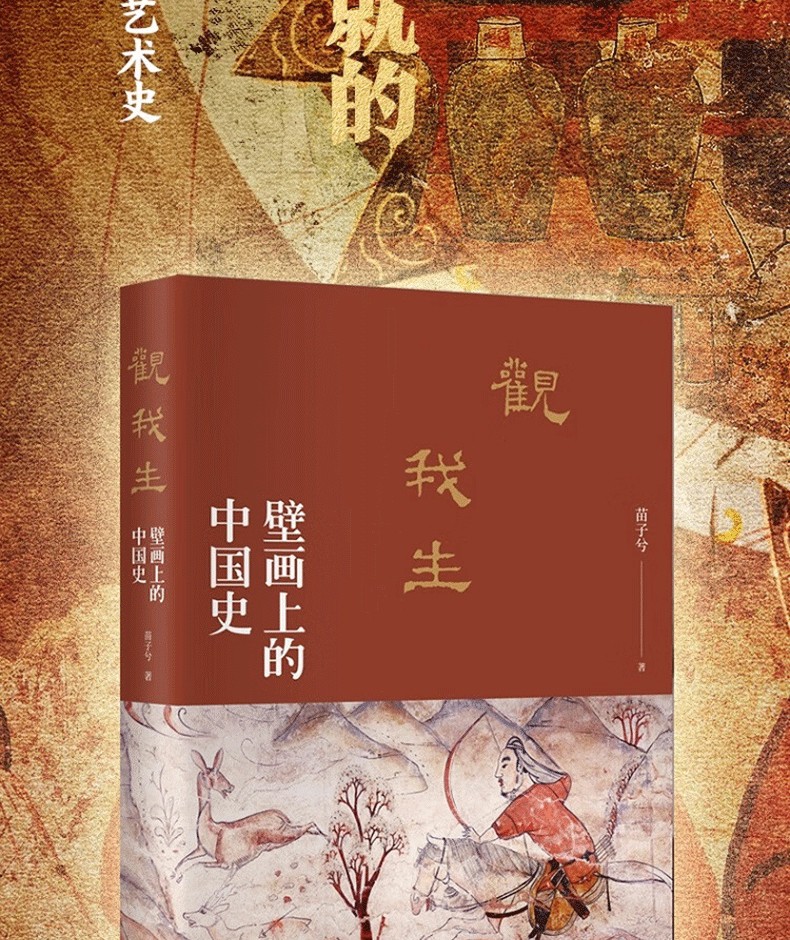

觀我生:壁畫上的中國史

ISBN13:9787301331132

出版社:北京大學出版社

作者:苗子兮

出版日:2022/09/22

裝訂/頁數:平裝/474頁

規格:24cm*17cm (高/寬)

版次:一版

編輯推薦

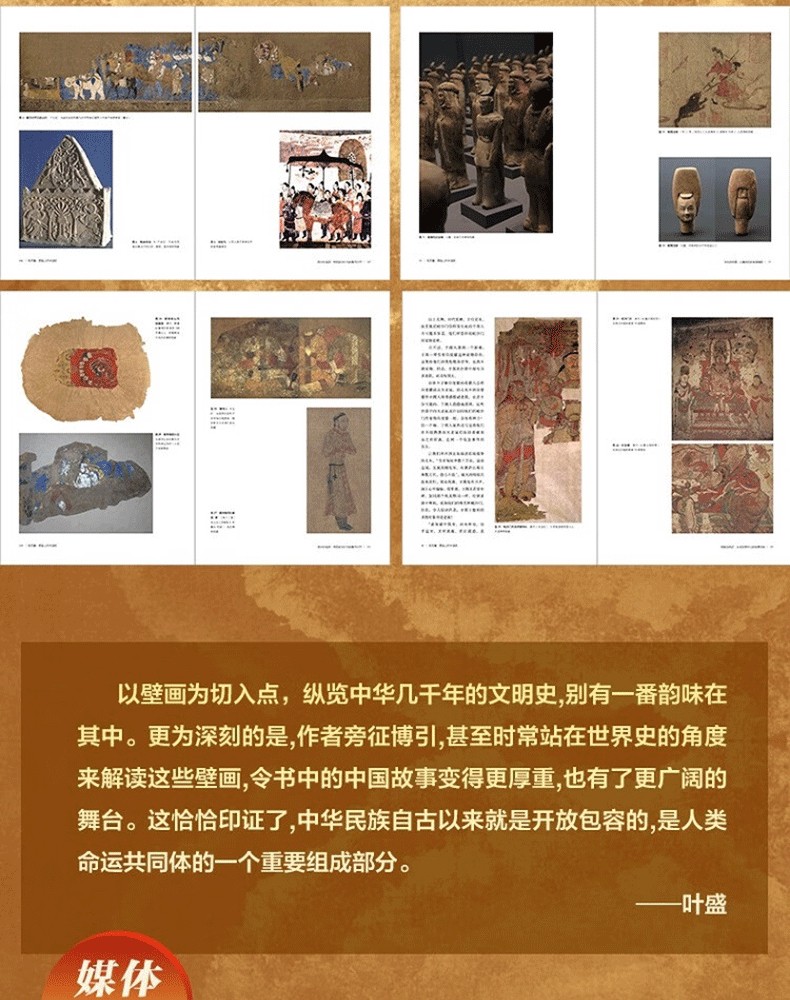

1. 聚焦經典:從東漢、魏晉南北朝,至隋唐、五代、兩宋的千年壁畫史中遴選14部傑出作品加以解讀;

2. 以圖敘史:以壁畫圖像為古人立傳,編綴個體生命故事;

3. 見微知著:以個體生命故事透視時代風雲變幻;微觀史與社會史的完美結合;

4. 關注「邊界」:突破時空、民族的界限,呈現中華文明與域外文明的互融互鑑;

5. 裝幀精美:圖文並茂、全彩印刷。

內容簡介

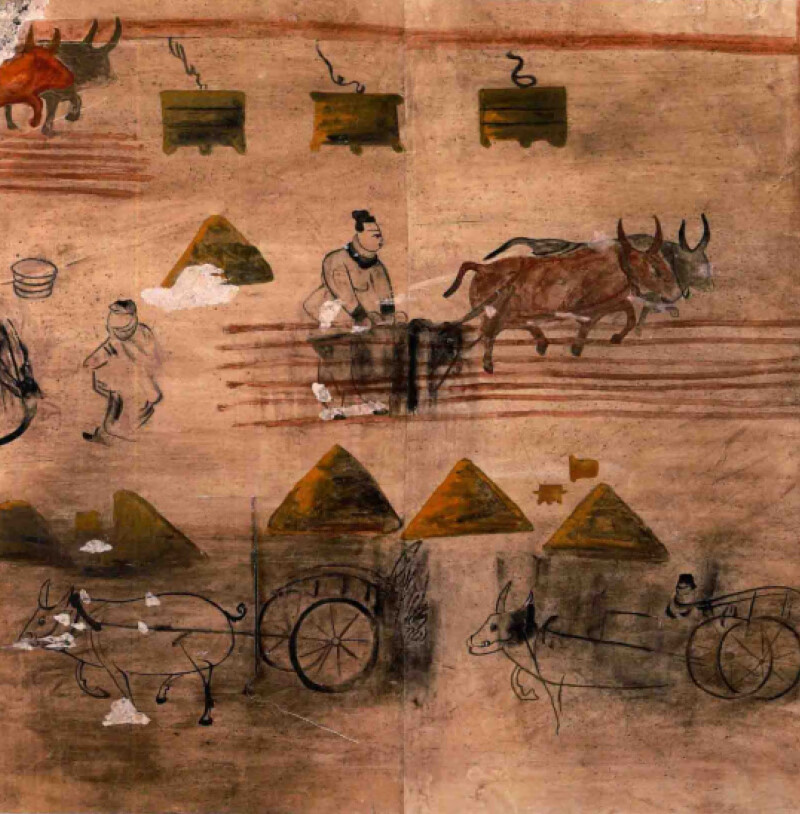

本書從東漢、魏晉南北朝,至隋唐、五代、兩宋的千年壁畫史中遴選14部墓葬壁畫的傑出作品加以解讀,呈現一部別具一格、色彩斑斕的中國歷史。

皇親國戚、豪門貴婦、邊地小吏、異國來客,農夫牧人,形形色色的人物都是這部歷史的主角。從神祇仙境到莊園牧歌,從覬籌交錯的盛宴到鮮衣怒馬的出行,從春播秋收到南來北往,墓室主人的日常生活、生平功業、希冀情感被表現在畫壁上,時代的風尚、社會的變遷和歷史的風雲被折射在畫面上。每幅畫,是一扇小小的窗口,透過它,看到的不僅是個人的生命故事,還有大時代的起承轉合。

值得一提的是,本書所讀解的14部壁畫作品中,近半數與華夏文明「 邊境」的族群有關,由此為突破時空、民族的界限,研究中華民族「多元一體」格局的形成,了解中華文明與域外文明的互融互鑑提供了圖像史的基礎。

本書資料翔實、推論嚴謹,想像豐富、情感充沛,顯示出作者紮實的史學功底和良好的文學素養;在目前的中國歷史讀物中,本書以圖敘史、見微知著的寫作手法頗具特點。

作者簡介

苗子兮,畢業於北京大學歷史系,曾擔任中央電視台紀錄片《空拍中國》第三季、《中國國家地理》《中華遺產》等撰稿人,出版有《畫裡的遠遊——版畫家吉田博的一百個世界印象》《西湖夢尋-漫步在張岱的西湖夢裡》等著作。

目錄

序

前 言

1.「祥瑞 」:王莽的野心和西王母的天堂

當王政君成為西王母的化身時,西王母亦上升為國家信仰。由是,江山處處奉祀,人 人崇拜,這位女神的榮耀,在王莽的野心的推動下,達到了無與倫比的巔峰。

2.貴女的盛宴:東漢豪門的交遊與宴樂

主上猜嫌,故臣子們彼此來往時,不禁如履薄冰。在此情形下,若欲示好諸人,設 宴會賓客,則可能會招人耳目。

3.東漢官場升職記

李漢又一次呼吸到邊塞粗糲的空氣,他遙望極遠處綿延的長城和長城腳下若有若無 的煙塵,感受到了自己肩頭所擔負的厚望的重量。

4.河西走廊:亂世裡的“桃花源”

據山川之形,擁農牧之利,依塢壁之堅,加之雄霸此地的張軌家族的積極治理,河 西幸運地躲過了西晉末年的大動盪,成為那個混亂時代裡的一方樂土。

5.輪迴的樓蘭

漢朝使臣穿過河西走廊,出陽關、玉門關進入塔里木盆地後,需要先到樓蘭綠洲作 必要的物資補給,因此,樓蘭這個位置被稱為“ 當空道 ”。

6.名士?高士?仙士?一個時代的“竹林之夢”

門閥士族當道,也使得玄風大盛。新時代的玄談名士們需要尋找合適的先賢或文化英 雄以為名士群體之楷模,竹林七賢成為最好的選擇。

7.王朝柱石:東魏和北齊的勳貴集團

勳貴們又迎來了黃金時代,合夥人模式經此政變再度得勢。站在高演、高湛這邊的婁 睿也獲得了豐厚的嘉獎,從此進入了北齊王朝 的權力核心,成為真正的王朝柱石。

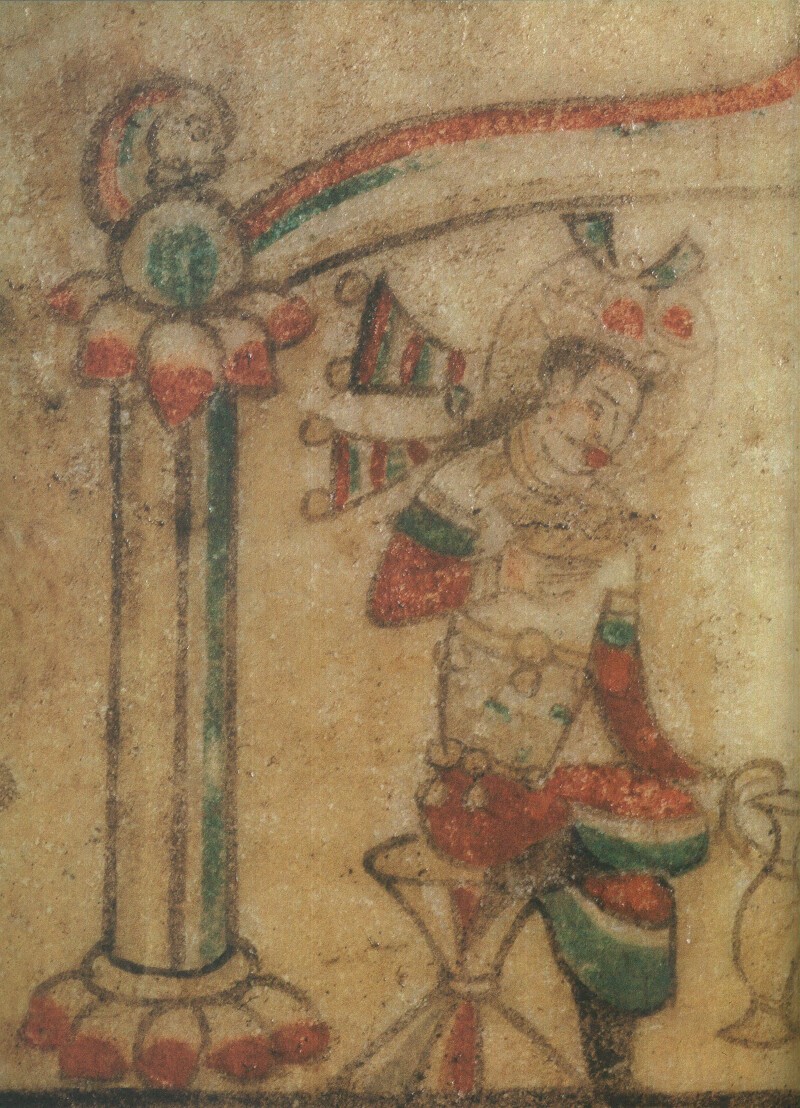

8.北齊—北週—隋朝:一個「老外」的宦海浮沉

原為北齊之臣的虞弘,入北週後繼續加官晉爵。北周君主重用虞弘,除了是對其卓 越的外交內政才華的賞識外,還可能因為虞弘此時掌握了一支重要力量— 入華的西域胡人。

9.宮花寂寞紅:政治聯姻裡的名門貴女

李唐王朝既立足關中,承北周關中本位之餘續 ,欲穩固基礎且進取全國,獲得關 中漢族大姓的支持便顯得至關重要。那麼,身為關中首族的京兆韋氏將是李世民爭取的目標。

10.「瓜熟子離離」:太子李賢的人生終點

當太子的冠冕戴上頭的那一刻,年輕的李賢是興奮的,他期待能像祖父一樣,成為 萬民景仰的聖君。 只是,李賢可能沒想過,太子,特別是唐朝太子,其實是個高危險的職 業。

11.城頭變幻大王旗:五代十國的“牆頭草”

數十年間,“ 置君猶易吏,變國若傳舍”,野心燃燒時,君臣父子之倫常道德皆成虛言,以至於宋儒評價這段時代時,稱其為“ 不仁之極也” 。

12.四季行走:「「浪蕩」的契丹王庭

漢化-放棄遊蕩而定居於城市,放下弓刀而拿起鋤犁,這對於游牧民族來說,意 味著野蠻勇武之氣的喪失。 為了維持族人的悍勇,有些契丹舊俗得到堅定的延續。

13.變法大時代裡小鄉紳的“清平樂”

司馬光忽略了一點,民間和公家之間還有一個富裕的中間階層,而王安石所要做的, 就是從中間階層手裡搶奪肥肉。有錢但無權無勢的富民們,就是王安石理財的主要對象。

14.家族之樹:遼國漢人發跡史

遼國胡漢分治,「 以國製治契丹,以漢制待漢人 」。漢人得官主要有兩條途徑,科舉 與恩蔭。恩蔭是世家大族才有的特權,普通富戶自然 無望,那麼,科舉是否能走通呢 ?

參考文獻

後 記

觀無量:壁畫上的中國史

ISBN13:9787301348420

出版社:北京大學出版社

作者:苗子兮

出版日:2024/04/01

裝訂/頁數:平裝/344頁

規格:24cm*17cm (高/寬)

版次:一版

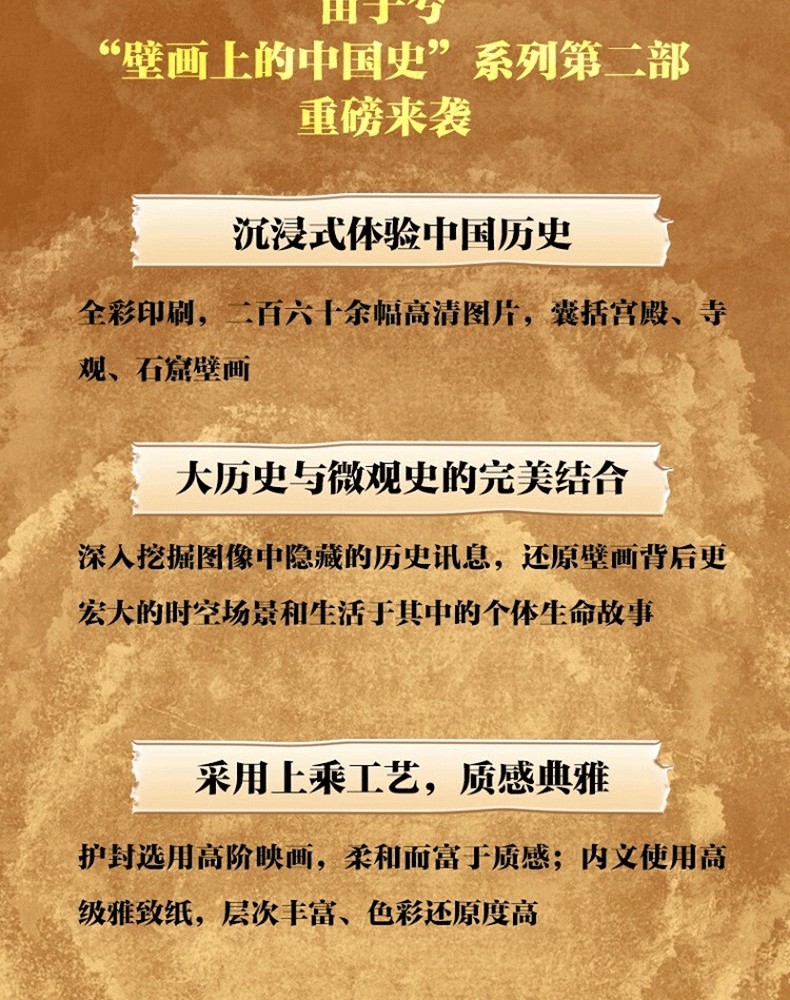

編輯推薦

1. 視野宏闊,所選壁畫橫跨東漢、魏晉南北朝、隋唐、兩宋、明代千年歲月;

2. 全彩印刷,二百六十餘幅圖片,囊括宮殿、寺觀、石窟壁畫,帶你沉浸式體驗中國歷史;

3. 深入探討圖像中隱藏的歷史訊息,還原壁畫背後更宏大的時空場景;

4. 關注大歷史中個體的命運,以豐富的細節還原個體的生命故事;

5. 突破時空、民族的界限,呈現中華文明與域外文明的互融互鑑。

內容簡介

中國壁畫主要分為兩類,一類是墓葬壁畫,一類是宮殿寺觀石窟壁畫;一在地下,一在地上,各有千秋。作者的前一本書《觀我生》聚焦墓葬壁畫,以墓葬壁畫的解讀還原墓主人的生命故事和其背後的時代歷史,而《觀無量》一書則針對宮殿寺觀石窟壁畫展開。

“觀無量”,即觀照廣闊無量之世界。中國的宮殿寺觀石窟壁畫如浩瀚之洋,其所描繪,上至佛國仙境,下至人間凡塵,可謂萬象百態在其中。作者在圖像之海中選擇十組壁畫,發掘圖像中隱藏的歷史信息,還原壁畫背後更宏大的時空場景,以及在此場景中生息的人的生命故事,構築起了一部別開生面的中國史。在這部歷史中,發言訴說的不僅是文字,還有那些色彩、線條和凹凸起伏,那些生動氣韻和傳神阿堵。

作者簡介

苗子兮,歷史寫作者,畢業於北京大學歷史系,曾擔任中央電視台紀錄片《航拍中國》第三季、品牌欄目《國寶檔案》《探索·發現》及知名刊物《中國國家地理》《中華遺產》等撰稿人,出版有《觀我生-壁畫上的中國史》(第十八屆文津圖書獎推薦圖書)《畫裡的遠遊-版畫家吉田博的一百個世界印象》《西湖夢尋-漫步在張岱的西湖夢裡》等著作。

目錄

1.道德榜:武氏祠與黨錮之禍 1

武梁或許無數次因世道黯淡而扼腕;或許無數次因故事裡刺客的視死如歸而擊節; 或許無數次,他幻想著能有一群人站出來,像荊軒刺秦王一般,消滅那些當道的虎豹豺狼,再造一個清明之世。此生,他無能為力了,但在他身後,真有一群人,意欲在日益敗 壞的塵世之上,築造光耀如日的城邦。

2.消失的母愛:北魏宮廷的製度魅影 29

北魏王朝甫一建立,便在大大彰顯父權,壓制被視為部落舊制殘餘的母權,帝國 繼承者的母親一直被辜負、被隱藏甚至被殺戮。而元恪以極大的孝心,將母親與父親同等 供奉於佛前,這不但是對自己生母的殷切紀念,也是對所有帝國母親的招魂。

3.鼠輩成名記:從埃及到中土的故事流傳 65

這些看似違常的情節背後,很可能有一個被忽略的情節,即於闐王聽過一個故事,或者說故事的創造者聽過一個故事,他由己度人地假設於闐王也知曉:老鼠是神的軍隊,可以幫人克敵制勝。而這個故事正是曾在埃及發生的,經過希臘人萬裡迢迢傳到犍 陀羅,又隨著移民進入於闐的老鼠克敵故事!

4. 風中的城邦:帝國起伏時代的撒馬爾罕 95

大使廳的主人或許曾有幸拜謁甚至侍奉這三位大陸上最有權勢的王者,並將他們繪 在自己府邸大廳的壁上,這既是對王者的尊崇,也是對自己見多識廣的炫耀。而這位不知名大使的縱橫萬裡的旅程背後,則是撒馬爾罕王的深思熟慮,他小心為城邦掌舵,在既不拂舊主顏面的同時,又向新的強者輸誠,努力在大國爭霸中爭取城邦的生存空間。最 終,他做到了。

5.哭泣的公主:封存在藏經洞中的往事 151

天公主的三個兒子一朝殞命,這應該是沙州地震般的重大事件。遺憾的是,文書並未 告訴我們這起謀殺案的幕後真兇,遍索敦煌文書,也未尋得兇手的踪跡。這種沉默似乎在 暗示我們,兇手必定位高權重,才使得萬馬齊喑。

6.向西天:取經熱潮與宋太祖的宏圖 189

宋朝終歸沒能收回幽雲之地,趙匡胤的第二步計畫尚未能實現,更遑論經略西域了。 於是,那場聲勢浩大的取經活動最終只是一場取經活動,取經者遊歷萬裡所偵知的海量 信息亦在千年後消失殆盡,只成為林泉下老僧的閒聊。

7.幻滅之城:汴京的生生死死 225

紹興十七年(1147),南渡的孟元老追憶東京(宋汴京)繁華,作《夢華錄 》。十多 年後,在五台山下的這座小寺中,同樣的故國之思令王逵中心如噎。而已身陷異國的他無 法像孟元老那般直抒胸臆,於是,他只能將眷念層層包裹,以佛傳故事圖像的形式銘刻 在壁。

8.季風之子:吳哥浮雕中的唐人軍隊 257

唐人流寓當地既久,對這片土地有了感情,而他們的後裔更是生長於斯。於是,當真 臘危亡之時,這些本可乘風而去的人並沒有選擇逃避,而是和真臘人並肩戰鬥,捍衛家 園。正因為他們的無畏,曾在歷史的海洋中乘風破浪的季風之子們幾乎要被時光磨滅痕 跡,卻又幸運地在這部石頭的史詩中留下不朽的形象。

9.祈豐年:明代災異與超新星假說 281

明代的晉南百姓做夢也不會想到,赤地千里的亢旱、遮天蔽日的蝗蟲、餓殍遍地的飢荒,這些災難確實是從天而降,但並非出於某位神靈的意志,而是由於某顆星星的死亡。

參考文獻

後 記

精彩書摘

消失的母愛:北魏宮廷的製度魅影(節錄)

喪母之痛,曾被一代代北魏皇帝所暗自吞嚥。

第一個受其苦痛的是道武帝拓跋珪之子拓跋嗣。道武帝欲以拓跋嗣承繼大統, 卻先將其母劉氏賜死,並且,道武帝援引漢武帝立子殺母的舊例向拓跋嗣解釋自己的行為:「 昔漢武帝將立其子而殺其母,不令婦人後與國政,使外家為亂。拓跋嗣害怕雷霆之下或有不測,於是奔逃於外。

拓跋嗣的出奔,使道武帝只能將希望寄託在另一個兒子拓跋紹身上。同樣,他打算在把王朝交給拓跋紹前,殺掉他的母親。當道武帝將賀氏幽於宮中,將行屠戮時,卻因先前的夫妻恩愛而一時猶豫不決。賀氏密遣人告知兒子拓跋紹,讓他速來拯救。救母心切的拓跋紹不惜鋌而走險,召集帳下及宦者數人,闖入宮禁,殺死了道武帝。

夫殺妻,子弒父,北魏宮廷上演了人倫悲劇。那麼,始作俑者的道武帝為何非要違背人倫之情,立其子而殺其母,其所謂的“ 長久之計 ”又是什麼呢?

北魏王朝是由鮮卑拓跋部建立的,在此之前,拓跋氏王統已經以代國的名義延 續了數代。不過,所謂代國並不是一個制度完備的國家,充其量也是一個部落聯盟。 “ 丈隨妻歸......為妻家僕役二年,妻家乃厚遣送女,居處財物,一出妻家”,因此,女性在家庭和社會中擁有著相當的話語權, “ 故其俗從婦人計,至戰鬥時,乃自決知。”

鮮卑 “ 言語習俗與烏丸同 ”,《 三國志 》裴松之注引《 魏書 》中一段對烏丸人風俗的描述有助於我們加深對同屬東胡系的鮮卑人早期生活的理解。因脫離母系氏族時代未久,烏丸人的婚姻關係中仍保留著舊時代的痕跡,如女婿需先從妻家居, 縱然當時烏丸人已進入父系氏族社會,在結束壟從妻居的階段後,女性最終要嫁入夫家,但出嫁後的女性並未割斷與母家的聯繫,以至於性格悍駿的烏丸人憤怒時可殺其父兄,但終不敢害其母,因為母親身後還有母家部落的支持。

類似的痕跡也留在鮮卑社會中,因此,嫁入拓跋部的女性也代表著母家部落 的利益。一旦國王去世,代國便會陷入有力者得之的叢林狀態中,先王的諸位妻子要依仗母家部落的力量為自己兒子爭奪王位,於是兄弟鬩牆、同室操戈在代國歷史上比比皆是,由此帶來巨大的內耗使得代國終其世只是囿於北方的小小部落聯盟, 並最終為前秦所滅。

代國死亡時,拓跋珪年甫六歲。當前秦大軍潮湧而來時,他曾隨母親賀氏及故臣吏逃亡北方,又遇高車抄掠,不得已避賊而南,倉皇奔走,仍然無法逃脫淪為階下之囚的命運。這段屈辱惶恐的經歷一定在拓跋珪的生命中留下深刻印記,可以說, 亡國如一根最尖利的刺扎在他的心底。

此後,拓跋珪先是隨著被擒的代國王族被遷往前秦的首都長安,後因“ 執父不孝,遷之於蜀”,代國王什翼犍死後,拓跋珪又遷回長安,後來隨舅慕容垂赴中山, 最後回到祖宗之地-代北。在流離失所中,拓跋珪度過了艱苦的童年時光。而他的母親賀氏一直陪伴著他,可以說,國破家亡之時,母愛,是照亮他黯淡生命的光。

……

然而,當拓跋珪羽翼業已豐滿時,扶持他成長的母親和母家部落卻成了一道隱形的羈絆。從中,聰慧過人的拓跋珪也參悟到代數世紛爭的癥結所在:母親可以依仗自家強大的部落力量將自己扶上王位,同理,其他部落也可以如此左右王權。部落一日不除,國家將無寧日。於是,離散部落成為拓跋珪的既定方針。

當然,這個過程是以鐵與火推進的。拓跋珪發起了一系列的部落戰爭,以雷霆之勢打擊和拆散古老的部落組織,使原來的部落民成為由國家統治的編戶之民,並令其定居耕作和接受役使,「離散諸部,分土定居,不聽遷徙,其君長大人皆同戶”,由此推動部落聯盟向皇權國家轉變。

拓跋珪的這一系列舉措,或許是令母親賀氏不安的,因為賀氏的母家賀蘭部亦為拓跋珪刀鋒所指。登國四年(389)二月,拓跋珪討伐叱突鄰部,舅舅賀訥有唇亡齒寒之憂,於是率諸部援助叱突鄰部,而被拓跋珪擊潰,賀訥西遁。登國五年(390)四月,拓跋珪又與慕容垂之子慕容驎討伐賀蘭部等諸部落,大破之。雖然到了六月,當鐵弗部的劉衛辰遣子直力鞮圍困賀蘭部時,拓跋珪又引兵救出了賀訥,但拓跋珪打擊母家部落的行為,想必會令母親大為光火。

因為史料的缺乏,我們不知道母子之間是否曾經爆發過衝突,但接下來的一件事,卻暗示了母子間的嫌隙。

就在這一年八月,拓跋珪派遣秦王拓跋觚出使燕國(史稱後燕)。不幸的是,燕主慕容垂扣留了拓跋觚,並向拓跋珪索取名馬,被拓跋珪拒絕了。這導致拓跋觚滯留於燕國,至死未歸。

拓跋觚,在《魏書·昭成子孫列傳》中被列為昭成帝什翼犍之孫,秦明王翰之子,然而《魏書·皇后列傳》又明言其為賀氏之少子,據週一良先生考證,拓跋觚當是賀氏與什翼犍所生之子,即拓跋珪的同母異父弟,然而為掩蓋先世翁媳婚配的醜事,修國史者對這段史事進行了粉飾,只是微露其跡,而魏收之《魏書》因襲舊文,故有此矛盾之處。拓跋觚留燕不歸,賀氏“憂念寢疾”,這進一步證明了拓跋觚就是賀氏親生之子。

如此,拓跋珪遣拓跋觚使燕,又故意拒絕慕容垂索賄,致使拓跋觚最終客死異國的行為便頗值得留意了。因為拓跋觚身為什翼犍之子,他也有繼承拓跋王王位的可能性。而母親往往最愛少子。那麼,若拓跋珪與賀氏發生了激烈衝突,拓跋珪很可能懷疑,英勇果決的母親會不會像當年扶立自己那樣,扶立另一個兒子登上王位呢?為了消除隱患,拓跋珪便將拓跋觚遣往他國。

……

宮中,賀氏因少子的生離而悲泣成疾,並於皇始元年(396)六月撒手人寰。但令我們驚訝的是,拓跋珪似乎並未在喪母之痛中淹過多久,七月,他開始「建天子旌旗,出入警蹕,於是改元」。或許,在他看來,母親的死,意味著一個舊時代的消亡,而經過不懈努力,一個屬於帝制皇權的新王朝,將突破部落聯盟的的舊軀殼,噴薄而出,這個王朝就是北魏。

母親,還是帝國,拓跋珪毅然選擇了後者。

時間又過了13年,到了天賜六年(409),這時候的北魏已是一個泱泱大國,稱雄北方了。拓跋珪三十九歲,雖然尚未進入老年,但由於服用寒食散,身體大不如前,他已感到有些力不從心了。

去年,他有了長孫拓跋燾,這個孩子的出生讓他喜不自禁,但隨之而來的則是深深的憂患:如何讓北魏的王統能夠子子孫孫順利延續下去,並防止如代國時那般的兄弟相爭呢?

說起兄弟,他立刻想到了衛王拓跋儀,據李憑先生考證,拓跋儀和拓跋觚一樣,都是賀氏所生,即皆為拓跋珪的同母異父兄弟。拓跋儀“容貌甚偉,美須髯,有算略,少能舞劍,騎射絕人”,並且學博今古,以至於名士許謙讚歎其“有大才不世之略”。而這必然遭到拓跋珪的忌憚,於是,就在天賜六年,因天文多變,占卜者稱“當有逆臣伏屍流血”,拓跋珪以此為由,將拓跋儀賜死

然而,這並不能讓拓跋珪完全放心。

拓跋珪有十個兒子,且王子們的母親多出自舊部落,儘管經過離散,部落勢力大不如前,但一旦某位王子即位,他的母家部落仍然可對其施加影響,甚至藉此重振旗鼓,那麼,拓跋珪這些年的苦心經營就毀於一旦了

經歷過亡國之痛的拓跋珪誓死也要保住自己半生打下的基業,為此,他再度痛下殺手。

他先殺死出身獨孤部的劉氏,將以劉氏之子拓跋嗣繼統。怎能拓跋嗣沉溺於喪母之悲,以致出奔。拓跋珪只得再殺出身賀蘭部的賀氏,沒想到卻命喪拓跋紹之手。

拓跋珪更沒想到的是,自己為應對國初局面而採取的非常手段,將成為一種制度,一個詛咒,在北魏宮中游盪,達一百多年。

……

NT$1299

《氣象學與生活 》弗雷德里克氣象學基礎理論知識 自然氣象科普書

NT$1299

基礎數學與生活 物理學與生活 基礎化學與生活

NT$2290

2025年新版精裝 倪海廈 圖文筆記(共6冊) 針灸大成+ 金匱要略+黃帝內經+神農本草+傷寒論+天紀解析圖文筆記 適合喜歡古中醫文化愛好者閱讀研究

NT$1980

中國民間奇幻全書【神鬼+精怪+仙妖】 (函套全3冊)特裝刷邊典藏版 中國神祇奇幻生靈魔鬼玄幻神秘奇事 民間神話故事傳說信仰民俗文化

NT$1399

中國繪畫史 +潘天壽談藝錄(共2冊)附贈五牛圖+書籤

NT$1990

【刷邊盒函版】道教大辭典 道教歷史文化現狀大型專科辭典 (附贈 神仙圖冊+知識圖譜+綾布捲軸畫+藏書票)

NT$1190

穆夏插畫集

NT$1399

攝影構圖藝術+快速提升照片水平的150個關鍵技法(共2冊)

NT$2590

女觀(主冊+副冊)共2冊 當代藝術家王依雅超大開本高清畫集 附贈【亞克力相框和4張6寸縮印畫】 經典節日禮品 七夕禮物

NT$1499

時間的力量+彩色的中國:跨越30年的影像歷史(共2冊)

NT$1590

世紀敦煌 跨百年的莫高窟影像再現 接續1600年美的歷程 100餘幅精品畫作敦煌壁畫與臨摹傳承人的故事 接觸敦煌壁畫的美好路徑

NT$2999

我等你 立體紙雕繪本【贈PVC包裝盒】天后海貝卡 經典節日禮品 七夕禮物

NT$1190

多雷插畫集 古斯塔夫 多雷原版 黑白版畫插畫經典全集

NT$1299

達芬奇手稿畫冊作品集 TASCHEN Leonardo da Vinci達芬奇素描手稿全集 英文版

NT$1299

【特裝刷邊版】全本紅樓夢 清 孫溫 繪 230幅絹本彩繪再現紅樓夢 仿古特種紙+鏤空工藝封面

NT$1698

中國傳統裝裱修復技藝+書畫修復六十年(共2冊)裝裱製作技法教程 裱框裝飾技術 老字畫復原修復工藝教學

NT$2590

證類本草箋釋(全6冊)繁體橫排

NT$1399

中國繪畫史 +潘天壽談藝錄(共2冊)附贈五牛圖+書籤

NT$1999

山海經 全本全註全譯 彩圖刷邊特製版(全3冊)

NT$1399

版式之道-日本版式設計手冊 平面設計書籍

NT$1499

物理學中的數學方法

NT$1199

四季滋補一碗湯+一碗好湯 喝出好氣色(共2冊)

NT$1699

【盒函精裝典藏版】荒誕序曲:加繆文集(全5冊) 局外人+鼠疫+西西弗神話+快樂的死+卡拉古拉 收錄60張加繆珍貴照片

NT$2590

三國演義 亞東版 盒裝刷邊特裝 (全二冊)

NT$2880

一版一印 亞東版【 紅樓夢】特裝珍藏版 全3本 紀念亞東圖書館成立110週年特裝版刷邊

NT$2980

黃帝內經 刷邊禮盒典藏版 全本全注全譯 附活學活用黃帝內經輔助讀本 (共3冊)

NT$1990

斯圖爾特微積分(第9版)全彩印刷 數學家斯圖爾特帶你走進數學殿堂 引導式教學立體化解說 微積分的百科全書 輕鬆入門微積分

NT$1799

【精裝8開】《城市 人類這樣聚集於大地》 百餘幅高畫質衛星攝影圖像 城市結構 風土人情 環境自然 攝影環保書籍

NT$2290

2025年新版大開本精裝 倪海廈 圖文筆記(共6冊) 針灸大成+ 金匱要略+黃帝內經+神農本草+傷寒論+天紀解析圖文筆記

NT$1790

【特裝刷邊盒函版】道教大辭典 吉宏忠道教百科全書 吸收百年道教研究成果 二十年匠心打造的道教文化結晶 道教歷史文化現狀大型專科辭典 (附贈 神仙圖冊+知識圖譜+綾布捲軸畫+藏書票)

NT$1490

英漢數學全書 代數、幾何與微積分初步 (美)梁家睿(Jerry Conrad Leung)

NT$3980

鳥瞰最美 國保 全書 以鳥瞰的 天地視角 重建五千年「國保」古蹟的空間敘事 專享8大好禮

NT$1399

美麗的數學+美妙的數學+尖叫的數學 (共3冊)獨具特色的數學科普書,帶你敲開身邊有趣的數學問題 趣味數學科普書籍

NT$1799

物理學與生活三部曲 牛頓駕駛學校+特務物理學+美妙的振動:音樂中的物理學(共3冊)

NT$1299

基礎數學與生活 物理學與生活 基礎化學與生活

NT$1990

【禮盒典藏特裝刷邊】玫瑰全書(限量編碼版) 贈玫瑰折疊雨傘+冰箱貼+磁性書籤+玫瑰禮盒 給優雅盛放浪漫生活的你

NT$2690

張其成全解黃帝內經(靈樞+素問 全5冊 )生命的百科全書 講透周易陰陽五運六氣 傳統醫學養生寶典 哲學醫學養生學

NT$5990

閔刻套印 莊子南華真經(全4冊)附贈 北冥有魚 或 莊周夢蝶 水晶鎮紙+帶編號藏書票

NT$3990

大國匠造 中國紅木家具製作圖譜(全6冊)椅幾類、櫃格類、台案類、沙發類、床榻類、組合和其他類 書中含實物圖 三視圖和CAD結構圖和雕刻效果圖

NT$1999

萬葉集 (全5冊)日式美學精神內核,自然風物手冊 (贈 萬葉集指南 筆記本 明信片 書籤)

NT$1990

茶與美+物與美+收藏物語+陶說 (全套4冊)日本民間茶藝陶瓷鑑賞 傳統雅生活情趣美學 (日)柳宗悅

NT$1990

【特裝刷邊禮盒版】繁體原版 食物本草 全彩印刷 來自明朝皇室的飲膳圖譜 隨書附贈5項好禮

NT$1780

植物先生:二十四節氣植物研學課 全手工鎖線裝訂,研發二十四種花草紙,與二十四篇文章、二十四幅彩圖氣息相通,形神統一,共同呈現植物之美

NT$1980

中國民間奇幻全書 神鬼+精怪+仙妖(函套全3冊)特裝刷邊典藏版 中國神祇奇幻生靈魔鬼玄幻神秘奇事 民間神話故事傳說信仰民俗文化

NT$1590

【精裝禮盒珍藏版雅昌印刷畫冊】莫奈 《追尋光影 》穆夏《擁抱繁花》 克林姆特《流金歲月》 梵高《守望星空》 隨書附贈多項週邊好禮 飛機盒包裝

NT$1599

【贈親筆信+明信片】我用一生畫絲路 趙以雄耿玉琨藝術畫集 絲綢之路風景歷史人物民族風俗遺址 高昌壁畫

NT$1990

浪客劍心:東京篇(全6冊)隨書贈送劍薰雙人PVC雙層立牌+精裝燙金函套+角色收藏卡+心回眼書籤+燙黑人物卡

NT$1990

【雙開合精裝典藏本】科學之美 最優雅的科學+最古老的學問 (共2冊)一本不走尋常路的科學書 偉大的科學概念+強大的科學魅力+細緻而神秘的美

NT$1599

【特裝刷邊版 磁扣對開禮盒】神曲 但丁傳世之作 內含135張多雷定制插畫

NT$4990

【湖州真絲宋錦函套】芥子園畫傳:翎毛草蟲花卉譜一函3卷 宣紙全彩原色高清印製 附收藏證書

NT$1399

《敦煌初見時》一印一畫典藏版 附贈2.5米超長旅行別冊+21枚手工印章 通關文牒+作者專屬藏書票+防撞手提盒

NT$1499

【飛機盒+珍珠棉防撞】(精裝大8開)天賜百色 Merasgar全新國風作品集 中國傳統色與插畫的結合插畫集

NT$2980

【特裝刷邊珍藏版】敦煌日課 (全3冊)萬物有靈+眾神召喚+文明賡續

NT$1999

豐子愷藝術通識四書 珍藏版 (共4冊) 藝術欣賞與人生的四十堂課

NT$3990

《世界國寶全書》刷邊特裝版 直通全球100座頂尖博物館,六大洲文明精粹,一冊盡收眼底 精裝大8開 附贈5項周邊好禮

NT$1599

荷蘭皇家圖書館典藏250週年精選紀念版【精裝8開】雕版手繪珍鳥圖鑑 附贈 觀鳥尋蹤筆記本+純美畫框+2張大幅珍鳥裝飾畫

NT$1399

計算機科學中的數學 信息與智能時代的必修課 麻省理工學院計算機科學與工程專業的數學課程講義

NT$1690

【全彩圖解共2冊】室內裝飾節點與構造施工+室內設計場景工藝全書 CAD圖 室內設計施工流程解析節點構造裝潢施工手冊

NT$6990

哈利波特25週年精裝限定紀念典藏版(全套7冊)

NT$1850

古建築傳統 木工+瓦工+傳統油工+傳統石工+彩畫工 (全5冊)古建築理論知識 工藝流程 關鍵技術

NT$1990

石材設計與藝術 室內裝潢中的石材選擇與運用指導 dop材料美學館編輯 大理石 石英石 花崗岩 石灰岩 洞石 板岩 砂岩

NT$2380

【繁體原版共4冊 大尺幅原稿復刻】梁思成古建築手繪圖: 圖像中國建築史+清式營造則例圖版+宋營造法式圖註+中國建築營造圖集 梁思成林徽因建築大師首繪圖

NT$1990

梁思成建築大系(全5冊)《梁思成林徽因建築藝術二十講》《梁思成註釋營造法式》《梁思成中國建築史》《梁思成古建築手繪賞析》《梁思成林徽因講故宮》

NT$2390

【親簽特裝刷邊版】山海經的博物世界 植物刷邊版 附贈(親簽+ 鈐印+4大周邊週)

NT$2390

【特製精裝刷邊典藏版】金石昆蟲草木狀 絕美中國博物手繪 繪 明代人的自然百科全書鑑 花卉冊 萱石 海錯圖 本草 科普 宮廷 書畫三絕

NT$1490

盧中南小楷 唐詩三百首+宋詞三百首(共2冊) 唐詩宋詞近距離臨摹字卡2本套 楷書字帖硬筆小楷臨摹 毛筆軟筆書法愛好者

NT$3990

【精裝大8開】中國石窟全書 盡覽1600年中國石窟之美 14省40座石窟 全景介紹+細部放大+手繪結構 一本讀懂中國石窟前世今生 附贈6項好禮

NT$1998

禪庭設計 枡野俊明作品集 精裝典藏版(共2冊) 日式大師庭院設計解析 枯山水園林景觀設計 禪宗花園 日式枯山水造景教學書籍

NT$1399

歲時請神 中國諸神眾仙百科全書 附贈風琴摺圖冊+賜福貼紙

NT$1790

星河畫卷 (親簽版)安久攝影作品集 星空攝影畫冊 天文攝影風景圖 前奔赴宇宙浪漫

NT$1399

《吳悅石授課筆記》福從天降 吳悅石畫鐘馗 吳悅石先生所作鐘馗作品輯 共有鐘馗畫像近120幅

NT$3690

【刷邊特裝典藏版】絲綢 一本書讀懂世界絲綢史 可觸摸的中國絲綢譜 絲綢生產歷史 工藝美學歷史 近代織造品 絲綢史書籍

NT$1590

【特裝刷邊版】徐霞客遊記(全2冊) [明]徐弘祖著

NT$1999

封神演義 麒麟特裝刷邊插圖版 雙面函套 隨書附贈專享6大好禮

NT$1990

【精美禮盒+首版首印紀念章+卡牌+藏書票+透卡 】思接千載:115 件文物裡的古代中國

NT$2980

中國神怪大辭典(第三版) 匯聚中國神仙鬼怪巫幻妖魔等綜合性大型字典

NT$2590

【刷邊特裝版】畫中尋宋 宋畫藝術珍藏集 重拾詩意棲居 與宋人共赴一場風雅之約 宋代美學

NT$1990

中國傳統色 故宮裡的色彩美學+色彩通識100講(共2冊)解讀中國傳統色的源流和美學特征(附贈24節氣卡+100色可撕色卡)

NT$4980

【精裝大8開 8.5KG珍藏版 】最美中國畫 中國名畫畫冊 名家代表作收錄 千里江山圖 洛神賦 女史箴步輦仕女臨摹畫冊 13張加長大拉頁 單張長達1.7米

NT$3980

【精裝大8開】 最美中國古地圖 系統化呈現原版古地圖 典藏絕版中華文明古地圖 天文輿地 城市風景 河渠水利 交通經濟軍與軍事圖 穿越時空的旅遊指南

NT$3990

【精裝8開 刷邊特裝版】中國茶葉全書 中茶文化百科全書 從喝茶到懂茶 5000年茶文化 喝茶談茶選茶訣竅 泡茶書籍

NT$1990

中國美術五千年+如何讀中國畫(共2冊)寫給大眾的美術通識讀本 煌煌畫卷 風雅傳承 5000年美的歷程

NT$6990

全唐詩(全套25冊)繁體豎排版(清)彭定求 點校整理

NT$1890

【刷邊特裝 40週年紀念版】楚辭譯註 彩圖珍藏本 250幅楚辭名物彩圖 2000條註

NT$2990

【特裝刷邊 精裝禮盒 】全唐詩 全彩插圖全4冊 布面精裝刷邊版 仿絨布磁吸函盒 附贈 鮮章編碼+花紋方巾+藏書票

NT$3980

【精裝大8開 刷邊特裝版】蘇東坡全書 隨書附贈6大好禮 600多幅珍藏級插圖,400篇傳世佳作,涵蓋了蘇東坡一生中的102位關鍵人脈、36處地理足跡、17種人生雅趣及9重身份

NT$2699

倪海廈台灣原版繁體全套8冊 繁體豎排 天紀人紀針灸傷寒周易 附贈全套視頻教程(128G 隨身碟 免下載 即插即看)

NT$1590

【原作1:1高清復刻】米芾 離騷經 行楷字帖 行書毛筆字帖 北宋經典碑帖書法臨摹字卡 1:1高清復刻墨跡本 近距離書法字帖臨摹卡

NT$1299

【原版1:1高清復刻】孫過庭 孝經冊 台北故宮博物院孤本復刻 晉唐書法範本 毛筆字帖書法 臨摹臨帖練習古帖碑帖拓本

NT$1690

【全彩圖解】進口變頻器電路圖集與原理圖解 +變頻器電路芯片級維修技能全圖解(共2冊)

NT$1199

【全彩圖解】黃帝內經 十二時辰養生法+ 十二經脈養生法(共2冊)中醫經典養生書籍 插圖講透經脈穴位 二十四節氣養生智慧妙方養生大全

NT$1560

香辛料原理與應用+食用調香術(共2冊)

NT$1399

七律指南(全2冊) [清]方元鶤 撰 黃靈庚 整理 探索七律詩體流派 沿革之選本 疏理七律詩體演變的詩史 創作七律書籍

NT$1590

鋼結構製作與安裝 + 建築鋼結構焊接新技術(共2冊)

NT$1590

【大8開】蔡兼素描靜物 石膏幾何體繪畫+對路素描幾何體 石膏靜物形體照片對畫臨摹範本(共2冊)

NT$1399

【8開】速寫易畫一本通+素描易畫一本通(共2冊)專業課件 全套石膏基礎靜物美術素描本

NT$2980

自然紀事:塞拉菲尼原畫復刻版

NT$2390

西行影紀(全3冊) 紀實攝影大師莊學本考察手稿日記 中國近代史西南地區攝影史料 攝影作品集畫冊書籍

NT$2690

馮承天 原創數學拓展普及類從系列(全套6冊)高等數學啟蒙小叢書 從解多項式方程式到阿貝爾不可能性定理 從群到李代數定理到超越數

NT$1990

【全彩圖解】魚料理:從海洋到餐桌+八十八種四季魚料理+蝦蟹料理圖鑑(共3冊)